- 首页 > 正文

一文说清原发性膜性肾病蛋白尿缓解的传统和新兴预测因素

发表时间:2025-08-20 18:16:14

摘要:原发性膜性肾病(PMN)是成人肾病综合征的主要病因之一,其特征是肾小球基底膜中免疫复合物的沉积。预测蛋白尿的缓解对于指导治疗决策、优化免疫抑制治疗以及改善肾脏预后至关重要。传统的预后标志物,如抗磷脂酶A2受体(PLA2R)抗体状态和基线蛋白尿水平,为疾病进展提供了有价值的见解。然而,最近的研究发现了额外的生物标志物,可能增强风险分层并完善个体化治疗策略。本文综述了跨不同生物领域的既定和新兴预后指标,理解这些预测因子有助于开发个性化治疗策略,优化疾病管理和改善患者预后。

一、PMN:病理生理与诊断

膜性肾病(MN)是一种非炎症性自身免疫性肾小球疾病,其组织学特征是肾小球基底膜(GBM)增厚,这是由于免疫复合物的沉积所致。MN可分为原发性和继发性,其中原发性约占80%的病例。该病主要影响成年人,发病高峰在50~60岁之间,男女比例约为2:1。尽管PMN的临床过程异质性较大,但约30%~40%的患者可实现自发缓解,而约30%的患者会进展至终末期肾病(ESKD)。PMN约占成人肾病综合征(NS)病例的20%~30%。该病通常表现为肾病范围蛋白尿(>3.5g/天)、低白蛋白血症、高脂血症和外周水肿。与炎症性肾小球病变不同,PMN通常在发病时无血尿或显著肾功能不全。然而,持续蛋白尿与肾功能进行性损害和心血管风险增加有关。

2009年,PLA2R被确定为主要自身抗原,约70%~80%的病例中可检测到抗PLA2R抗体。其他抗原,包括含有血栓蛋白1型结构域的7A(THSD7A)、神经表皮生长因子1(NELL-1)和Sema3B,也与PMN的发病机制有关。补体激活,尤其是通过膜攻击复合体(MAC),会加重足细胞损伤、蛋白尿和肾小球进行性损害。蛋白尿是PMN的标志性临床特征,由足细胞损伤和肾小球滤过屏障功能障碍引起。蛋白尿的严重程度与疾病活动性和预后相关。

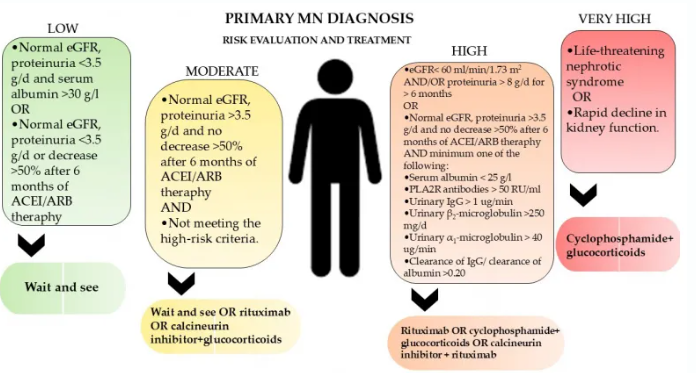

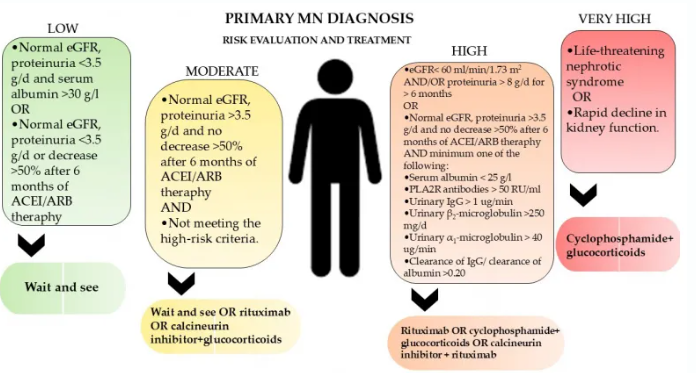

PMN的治疗基于蛋白尿水平、抗PLA2R滴度和肾功能的风险分层(见图1)。一线措施包括使用肾素-血管紧张素系统抑制剂(ACEi)、降脂药物和钠限制,以减少蛋白尿和心血管风险。在更严重的情况下,免疫抑制治疗是主要的治疗方法。这种治疗包括皮质类固醇、环磷酰胺(CYC)、利妥昔单抗(RTX)、奥妥珠单抗和钙调磷酸酶抑制剂(CNI)。研究表明,约60%至70%接受免疫抑制治疗的患者在两年内实现部分缓解,而30%至40%实现完全缓解。

图1. 膜性肾病的治疗

二、传统预后因素在PMN蛋白尿缓解中的作用

抗PLA2R抗体的预后价值

抗PLA2R抗体滴度在PMN中具有预后意义。诊断时抗体水平较高与蛋白尿增加、缓解延迟和疾病进展风险增加相关。相反,治疗后抗体水平下降与蛋白尿减少和临床缓解相关。高抗体滴度的患者从早期开始免疫抑制治疗中受益。PLA2R抗体水平的下降先于临床缓解,使临床医生能够评估治疗效果。在复发患者中,PLA2R抗体的重新出现表明疾病复发,需要调整治疗方案。

其他抗体的预后价值

最近的研究发现,在PLA2R阴性膜性肾病中发现了几种新的抗原,每种抗原都有其独特的临床特征和预后意义。THSD7A相关MN约占原发性MN病例的2%~5%,其特征是存在循环抗THSD7A自身抗体。这种亚型与PLA2R相关MN相比,与恶性肿瘤的关联性更高,提示某些患者可能存在副肿瘤机制。EXT1/EXT2相关MN主要发生在年轻女性中,并与自身免疫疾病(特别是狼疮)相关,预后相对较好。NELL1相关MN通常影响老年人,有时与恶性肿瘤相关,并可能表现为可检测的血清抗体。Sema3B相关MN主要见于儿童和年轻人,偶尔呈家族性,对治疗的反应各不相同。PCDH7相关MN影响老年人,通常没有自身免疫或恶性肿瘤的关联,并可能呈良性过程,有自发缓解的可能。

基线蛋白尿水平

诊断时蛋白尿的严重程度是缓解的强有力预测因素。基线蛋白尿水平较低(<4g/天)的患者更有可能实现缓解,而持续肾病范围蛋白尿(>8g/天)的患者疾病进展的风险增加。持续高蛋白尿通过足细胞损伤、肾小管间质纤维化和肾小球通透性增加等机制进一步损害肾脏。研究表明,一部分低蛋白尿水平的患者会出现自发缓解,而高蛋白尿水平通常需要免疫抑制治疗才能有效管理。

肾功能(eGFR和血清肌酐)

诊断时的估算肾小球滤过率(eGFR)和血清肌酐(sCr)浓度影响缓解的可能性。与肾功能受损的患者相比,肾功能正常(eGFR>60mL/min/1.73m2)的患者缓解率更高。

年龄

年龄是PMN进展的一个重要决定因素。研究表明,年龄≥60岁的患者在诊断时血清肌酐水平更高,更有可能患有高血压。

高血压

高血压是PMN的后果,也是加重因素。高血压与肾小球硬化、肾小管间质纤维化和较低的肾存活率相关。

高脂血症

高脂血症在PMN患者中很常见,与蛋白尿的持续相关。总胆固醇、LDL和非HDL胆固醇水平升高是蛋白尿缓解率低的预测因素。值得注意的是,非HDL胆固醇与疾病活动性相关性最强,强调了其作为潜在治疗靶点的角色。

免疫抑制治疗的反应

接受免疫抑制治疗的患者,如CNI、CYC或RTX,显示出不同的反应。治疗早期蛋白尿和PLA2R抗体水平的降低预测长期缓解,而治疗抵抗需要替代策略。有趣的是,诊断时的肾功能和免疫抑制治疗的类型并没有显著预测缓解的可能性。

三、新的预后标志物在PMN蛋白尿缓解中的作用

(一)血清标志物

PMN中蛋白尿缓解的标志物可以在血液检查中找到,如血红蛋白水平、血清尿酸、中性粒细胞与淋巴细胞比率、纤维蛋白原-白蛋白比率和炎症标志物。

贫血在PMN患者中很常见,通常表现为轻中度正常细胞性贫血,尽管其发展与PMN诊断时的肾小管病变无关。研究表明,高血红蛋白水平是缓解的积极预后因素,接受贫血治疗的患者有更大的机会获得更好的结果。

另一个血清标志物是血清尿酸(UA)水平。关于其与疾病进展关系的研究表明,高浓度的UA(>335μmol/L)与慢性肾病(包括MN)的发病风险增加相关。UA水平升高通常与纤维蛋白原水平增加同时出现,这些共同作为炎症标志物,以及与其他经典疾病进展标志物(如低eGFR水平和高血压)一起出现。

血清纤维蛋白原-白蛋白比率(FAR)已被证明在PMN中具有预后功能。高FAR与蛋白尿和抗PLA2R呈正相关,是疾病进展的独立风险因素。PMN患者中FAR较低者有更大的缓解机会。此外,这一标志物与抗PLA2R抗体和蛋白尿相关。研究表明,抗PLA2R抗体在PMN缓解中的预测价值在与FAR结合时得到增强。

炎症生物标志物在PMN缓解预测中起着重要作用,例如全身免疫炎症指数(SII)和泛免疫炎症值(PIV)。这些新标志物是通过外周血中的中性粒细胞、淋巴细胞、血小板和单核细胞计数计算得出的,反映了患者的全身炎症状态。研究表明,SII和PIV可以作为低风险和中等风险MN患者非缓解的标志物,PIV比SII更可靠。

(二)尿液标志物

尿液检查是MN中蛋白尿缓解预后因素的来源,如镜下血尿、尿液α1-微球蛋白水平、尿液CXCL13水平和炎症标志物。

一般来说,血尿是多种肾脏疾病的临床特征。镜下血尿在PMN患者中很常见,约60%的患者会出现这种情况。研究表明,PMN中初始镜下血尿是复发的标志,其持续存在与疾病进展相关,而其缓解可能改善肾脏预后。

其他研究表明,尿液α1-微球蛋白可以作为PMN进展的早期和准确预测因子。尿液C-X-C基序趋化因子配体13(CXCL13)水平已被证明可以预测对他克莫司和RTX蛋白尿治疗的个人反应,可以用来将患者分为低风险和高风险组。细胞因子生物标志物应被视为目前使用的指标(如GFR、蛋白尿和抗PLA2R抗体)的补充。然而,它们可以在治疗开始前和早期治疗阶段预测疾病结果,这使它们与传统标志物区别开来。

补体激活在自身免疫性肾小球疾病(如MN)的发病机制中起着关键作用,这就是为什么一些研究表明尿液sC5b-9、MCP-1和TGF-β1作为蛋白尿缓解的预后因素的潜在作用。研究表明,与蛋白尿相比,尿液sC5b-9是更敏感的MN缓解标志物,而MCP-1和TGF-β1在疾病进展预测方面与蛋白尿的差异不大。

(三)肾脏组织相关标志物

在与肾脏组织直接相关的预后标志物中,研究提到了慢性肾小管间质损伤、肾小球基底膜厚度和急性肾损伤。

肾小管间质损伤(TID)病变在PMN中的机制尚不清楚,尽管研究表明TID是疾病进展的依赖风险因素。它与24小时尿蛋白、血尿素氮、血清肌酐、胱抑素C、β2-微球蛋白和抗PLA2R水平高相关。TID还被证明与肾小球样本中的其他病变共存,如球形硬化、肾小球系膜增生、炎症细胞浸润、小血管病变、急性肾小管间质病变、球囊粘连和局灶性节段性肾小球硬化。

肾小球基底膜厚度是PMN诊断中使用的典型组织病理学特征,尽管研究表明它也可以作为疾病缓解的预后标志物。比较不同患者GBM厚度的研究表明,它可能作为进展的独立风险因素。还发现严重的GBM厚度与抗PLA2R抗体滴度高和PLA2R抗原沉积相关。

关于急性肾损伤(AKI),研究表明它可能影响PMN中的完全缓解。PMN中AKI的发生率在24.11%到38.42%之间。AKI患者比无AKI患者的完全缓解率显著降低。NM中AKI的病理变化大多与急性肾小管损伤相关。其他研究发现AKI与TID和慢性指数(CI)评分高相关。其他发现包括血清尿酸水平高的患者更有可能发生AKI。

四、结论

原发性膜性肾病是成人肾病综合征的主要原因,理解其缓解预测因子对于有效管理肾脏结果至关重要。既定的预后标志物包括PLA2R抗体状态和基线蛋白尿水平,但新兴指标如血清尿酸、炎症标志物、肾脏组织相关标志物提供了额外的见解。总体而言,将这些预后工具纳入临床实践可以优化治疗方案,最终改善PMN患者的预后。

参考文献:Krakowska-Jura K, et al. J Clin Med . 2025 Apr 22;14(9):2880.

一、PMN:病理生理与诊断

膜性肾病(MN)是一种非炎症性自身免疫性肾小球疾病,其组织学特征是肾小球基底膜(GBM)增厚,这是由于免疫复合物的沉积所致。MN可分为原发性和继发性,其中原发性约占80%的病例。该病主要影响成年人,发病高峰在50~60岁之间,男女比例约为2:1。尽管PMN的临床过程异质性较大,但约30%~40%的患者可实现自发缓解,而约30%的患者会进展至终末期肾病(ESKD)。PMN约占成人肾病综合征(NS)病例的20%~30%。该病通常表现为肾病范围蛋白尿(>3.5g/天)、低白蛋白血症、高脂血症和外周水肿。与炎症性肾小球病变不同,PMN通常在发病时无血尿或显著肾功能不全。然而,持续蛋白尿与肾功能进行性损害和心血管风险增加有关。

2009年,PLA2R被确定为主要自身抗原,约70%~80%的病例中可检测到抗PLA2R抗体。其他抗原,包括含有血栓蛋白1型结构域的7A(THSD7A)、神经表皮生长因子1(NELL-1)和Sema3B,也与PMN的发病机制有关。补体激活,尤其是通过膜攻击复合体(MAC),会加重足细胞损伤、蛋白尿和肾小球进行性损害。蛋白尿是PMN的标志性临床特征,由足细胞损伤和肾小球滤过屏障功能障碍引起。蛋白尿的严重程度与疾病活动性和预后相关。

PMN的治疗基于蛋白尿水平、抗PLA2R滴度和肾功能的风险分层(见图1)。一线措施包括使用肾素-血管紧张素系统抑制剂(ACEi)、降脂药物和钠限制,以减少蛋白尿和心血管风险。在更严重的情况下,免疫抑制治疗是主要的治疗方法。这种治疗包括皮质类固醇、环磷酰胺(CYC)、利妥昔单抗(RTX)、奥妥珠单抗和钙调磷酸酶抑制剂(CNI)。研究表明,约60%至70%接受免疫抑制治疗的患者在两年内实现部分缓解,而30%至40%实现完全缓解。

图1. 膜性肾病的治疗

二、传统预后因素在PMN蛋白尿缓解中的作用

抗PLA2R抗体的预后价值

抗PLA2R抗体滴度在PMN中具有预后意义。诊断时抗体水平较高与蛋白尿增加、缓解延迟和疾病进展风险增加相关。相反,治疗后抗体水平下降与蛋白尿减少和临床缓解相关。高抗体滴度的患者从早期开始免疫抑制治疗中受益。PLA2R抗体水平的下降先于临床缓解,使临床医生能够评估治疗效果。在复发患者中,PLA2R抗体的重新出现表明疾病复发,需要调整治疗方案。

其他抗体的预后价值

最近的研究发现,在PLA2R阴性膜性肾病中发现了几种新的抗原,每种抗原都有其独特的临床特征和预后意义。THSD7A相关MN约占原发性MN病例的2%~5%,其特征是存在循环抗THSD7A自身抗体。这种亚型与PLA2R相关MN相比,与恶性肿瘤的关联性更高,提示某些患者可能存在副肿瘤机制。EXT1/EXT2相关MN主要发生在年轻女性中,并与自身免疫疾病(特别是狼疮)相关,预后相对较好。NELL1相关MN通常影响老年人,有时与恶性肿瘤相关,并可能表现为可检测的血清抗体。Sema3B相关MN主要见于儿童和年轻人,偶尔呈家族性,对治疗的反应各不相同。PCDH7相关MN影响老年人,通常没有自身免疫或恶性肿瘤的关联,并可能呈良性过程,有自发缓解的可能。

基线蛋白尿水平

诊断时蛋白尿的严重程度是缓解的强有力预测因素。基线蛋白尿水平较低(<4g/天)的患者更有可能实现缓解,而持续肾病范围蛋白尿(>8g/天)的患者疾病进展的风险增加。持续高蛋白尿通过足细胞损伤、肾小管间质纤维化和肾小球通透性增加等机制进一步损害肾脏。研究表明,一部分低蛋白尿水平的患者会出现自发缓解,而高蛋白尿水平通常需要免疫抑制治疗才能有效管理。

肾功能(eGFR和血清肌酐)

诊断时的估算肾小球滤过率(eGFR)和血清肌酐(sCr)浓度影响缓解的可能性。与肾功能受损的患者相比,肾功能正常(eGFR>60mL/min/1.73m2)的患者缓解率更高。

年龄

年龄是PMN进展的一个重要决定因素。研究表明,年龄≥60岁的患者在诊断时血清肌酐水平更高,更有可能患有高血压。

高血压

高血压是PMN的后果,也是加重因素。高血压与肾小球硬化、肾小管间质纤维化和较低的肾存活率相关。

高脂血症

高脂血症在PMN患者中很常见,与蛋白尿的持续相关。总胆固醇、LDL和非HDL胆固醇水平升高是蛋白尿缓解率低的预测因素。值得注意的是,非HDL胆固醇与疾病活动性相关性最强,强调了其作为潜在治疗靶点的角色。

免疫抑制治疗的反应

接受免疫抑制治疗的患者,如CNI、CYC或RTX,显示出不同的反应。治疗早期蛋白尿和PLA2R抗体水平的降低预测长期缓解,而治疗抵抗需要替代策略。有趣的是,诊断时的肾功能和免疫抑制治疗的类型并没有显著预测缓解的可能性。

三、新的预后标志物在PMN蛋白尿缓解中的作用

(一)血清标志物

PMN中蛋白尿缓解的标志物可以在血液检查中找到,如血红蛋白水平、血清尿酸、中性粒细胞与淋巴细胞比率、纤维蛋白原-白蛋白比率和炎症标志物。

贫血在PMN患者中很常见,通常表现为轻中度正常细胞性贫血,尽管其发展与PMN诊断时的肾小管病变无关。研究表明,高血红蛋白水平是缓解的积极预后因素,接受贫血治疗的患者有更大的机会获得更好的结果。

另一个血清标志物是血清尿酸(UA)水平。关于其与疾病进展关系的研究表明,高浓度的UA(>335μmol/L)与慢性肾病(包括MN)的发病风险增加相关。UA水平升高通常与纤维蛋白原水平增加同时出现,这些共同作为炎症标志物,以及与其他经典疾病进展标志物(如低eGFR水平和高血压)一起出现。

血清纤维蛋白原-白蛋白比率(FAR)已被证明在PMN中具有预后功能。高FAR与蛋白尿和抗PLA2R呈正相关,是疾病进展的独立风险因素。PMN患者中FAR较低者有更大的缓解机会。此外,这一标志物与抗PLA2R抗体和蛋白尿相关。研究表明,抗PLA2R抗体在PMN缓解中的预测价值在与FAR结合时得到增强。

炎症生物标志物在PMN缓解预测中起着重要作用,例如全身免疫炎症指数(SII)和泛免疫炎症值(PIV)。这些新标志物是通过外周血中的中性粒细胞、淋巴细胞、血小板和单核细胞计数计算得出的,反映了患者的全身炎症状态。研究表明,SII和PIV可以作为低风险和中等风险MN患者非缓解的标志物,PIV比SII更可靠。

(二)尿液标志物

尿液检查是MN中蛋白尿缓解预后因素的来源,如镜下血尿、尿液α1-微球蛋白水平、尿液CXCL13水平和炎症标志物。

一般来说,血尿是多种肾脏疾病的临床特征。镜下血尿在PMN患者中很常见,约60%的患者会出现这种情况。研究表明,PMN中初始镜下血尿是复发的标志,其持续存在与疾病进展相关,而其缓解可能改善肾脏预后。

其他研究表明,尿液α1-微球蛋白可以作为PMN进展的早期和准确预测因子。尿液C-X-C基序趋化因子配体13(CXCL13)水平已被证明可以预测对他克莫司和RTX蛋白尿治疗的个人反应,可以用来将患者分为低风险和高风险组。细胞因子生物标志物应被视为目前使用的指标(如GFR、蛋白尿和抗PLA2R抗体)的补充。然而,它们可以在治疗开始前和早期治疗阶段预测疾病结果,这使它们与传统标志物区别开来。

补体激活在自身免疫性肾小球疾病(如MN)的发病机制中起着关键作用,这就是为什么一些研究表明尿液sC5b-9、MCP-1和TGF-β1作为蛋白尿缓解的预后因素的潜在作用。研究表明,与蛋白尿相比,尿液sC5b-9是更敏感的MN缓解标志物,而MCP-1和TGF-β1在疾病进展预测方面与蛋白尿的差异不大。

(三)肾脏组织相关标志物

在与肾脏组织直接相关的预后标志物中,研究提到了慢性肾小管间质损伤、肾小球基底膜厚度和急性肾损伤。

肾小管间质损伤(TID)病变在PMN中的机制尚不清楚,尽管研究表明TID是疾病进展的依赖风险因素。它与24小时尿蛋白、血尿素氮、血清肌酐、胱抑素C、β2-微球蛋白和抗PLA2R水平高相关。TID还被证明与肾小球样本中的其他病变共存,如球形硬化、肾小球系膜增生、炎症细胞浸润、小血管病变、急性肾小管间质病变、球囊粘连和局灶性节段性肾小球硬化。

肾小球基底膜厚度是PMN诊断中使用的典型组织病理学特征,尽管研究表明它也可以作为疾病缓解的预后标志物。比较不同患者GBM厚度的研究表明,它可能作为进展的独立风险因素。还发现严重的GBM厚度与抗PLA2R抗体滴度高和PLA2R抗原沉积相关。

关于急性肾损伤(AKI),研究表明它可能影响PMN中的完全缓解。PMN中AKI的发生率在24.11%到38.42%之间。AKI患者比无AKI患者的完全缓解率显著降低。NM中AKI的病理变化大多与急性肾小管损伤相关。其他研究发现AKI与TID和慢性指数(CI)评分高相关。其他发现包括血清尿酸水平高的患者更有可能发生AKI。

四、结论

原发性膜性肾病是成人肾病综合征的主要原因,理解其缓解预测因子对于有效管理肾脏结果至关重要。既定的预后标志物包括PLA2R抗体状态和基线蛋白尿水平,但新兴指标如血清尿酸、炎症标志物、肾脏组织相关标志物提供了额外的见解。总体而言,将这些预后工具纳入临床实践可以优化治疗方案,最终改善PMN患者的预后。

参考文献:Krakowska-Jura K, et al. J Clin Med . 2025 Apr 22;14(9):2880.

- 推荐文章

KI Rep丨达格列净联合托伐普坦延缓ADPKD病情进展:一项开放标签、随机、对照、交叉试验

肾域华章丨南方医科大学南方医院儿科孙良忠团队揭示肾消耗病关键发病机制

一文说清原发性膜性肾病蛋白尿缓解的传统和新兴预测因素

肾例明鉴 | 与IgA肾病及C3沉积相关的快速进展性肾小球肾炎合并慢性乙型肝炎病例一例

罕见但致命的肾小球病:一项英国多中心队列研究揭示纤维性肾小球病的临床特点与预后

泰它西普治疗儿童IgA肾病与IgA血管炎肾炎的疗效与安全性回顾分析

2025肾脏病学半年报:从突破性新药到异种移植,这些进展改写临床格局

生物标志物引领下的急性肾损伤精准诊疗:从困境到突破

以靶向治疗应对钙化防御:IL-6是关键突破口?

强直性脊柱炎还会“伤肾”吗?警惕强直性脊柱炎的肾脏损害

FDA扩大非奈利酮适应证,惠及更多心力衰竭患者

伊普可泮与Pegcetacoplan治疗原发性膜增生性肾小球肾炎的真实世界证据

研究者解读:CONFIDENCE试验——非奈利酮与恩格列净联合治疗的突破性发现

泰它西普治疗IgA肾病的研究进展:来自真实世界研究的数据

ERA前主席C. Wanner教授专访:心肾轴与慢性肾脏病管理新进展

来自Ⅲ期APPEAR-C3G研究的最新数据:伊普可泮快速持续改善C3水平、减少血尿和蛋白尿

肾例明鉴丨5旬肾友拿不住筷子、双手无力无感觉竟是因为它?透析15年以上几乎100%中招!

肾识百科丨IgA肾病患者必知:感染如何“兴风作浪”及防范之策

特应性皮炎竟是IgA肾病“隐形推手”,银屑病关联成谜引学界热议

JASN丨首个针对C3肾小球病患者使用C5a受体阻断剂阿伐可泮的ACCOLADE研究结果公布

赵建荣教授:髓质海绵肾研究新进展

NDT丨IgA肾病患者时间平均UPCR>2 g/g,肾脏复合终点事件风险达41.2

慢性肾病进展快?《延缓慢性肾脏病进展临床管理指南(2025年版)》揭秘6大延缓妙招,护肾关键全在这!

2025年ERA关于IgA肾病的这些新证据您可能不知道

首次揭示红斑狼疮持续缓解至少3年,可显著降低LN及总体器官累积损伤风险

大型亚洲队列研究新鲜出炉:CKM综合征65.8%处于1~2期,显著增加患者心肾死亡风险、缩短预期寿命

肾例明鉴 | 两例IgG4相关性肾病合并单克隆丙种球蛋白病的诊疗解析及文献回顾

ERA 2025伊普可泮治疗IgA肾病相关研究进展

年纪轻轻肾就坏了?了解罕见的青少年肾单位肾痨-髓质囊肿病,揭开医学谜题

ALIGN研究事后分析揭示阿曲生坦对IgA肾病亚组蛋白尿的降低作用

APSN前任主席Sydney Tang教授:SPARTACUS试验的临床意义及IgA肾病治疗进展

ERA 2025替那帕诺研究:破解血液透析患者高磷血症管理新密码

聚焦肾脏与大脑健康的跨学科探索——2025年Eberhard Ritz临床科学奖获得者专访

NPT2b缺陷通过恢复线粒体功能和抑制肾小管上皮细胞部分上皮-间质转化减轻肾小管间质纤维化

张凌教授:局部枸橼酸抗凝的进展与突破

全球肾脏疾病研究新进展及未来方向——ERA论文遴选委员会主席R. Gansevoort教授专访

CCBPC 2025丨涂晓文教授:脓毒症相关AKI的血液净化治疗进展与思考

CCBPC 2025丨马坤岭教授:急性肾损伤新型治疗策略探索

肾例明鉴丨咳嗽咯血也可能是肾病?男子咳嗽咯血,想不到是这种危重凶险肾病惹的祸

免疫细胞代谢在膜性肾病中的作用及治疗前景

肾识百科|潜伏体内的“沉默杀手”:尿毒症的致命真相

大咖访谈丨聚焦IgA肾病前沿与创新——国际权威专家共探诊疗未来

糖尿病合并严重CKD患者HbA1c水平维持在6.7%~7.1%,对于降低长期并发症和死亡风险最为有利

北大一院最新GWAS研究揭晓膜性狼疮肾炎的遗传易感性基因,为解析LN亚型的遗传异质性提供了重要依据

Renal Failure丨PLA2R相关特发性膜性肾病的潜在诊断生物标志物初步揭晓

SONAR研究事后分析:内皮素受体拮抗剂阿曲生坦显著改善T2D合并CKD患者的胰岛素敏感性

Kidney360|IgA肾病中肾小球重度C3沉积显著增加肾脏替代治疗风险

首届肾小球疾病中外大咖面对面(CIG)会议聚焦IgA肾病治疗的精准探索与未来展望

肾例明鉴 | 较为遗憾的一个病例——老人慢性肾病基础上出现急性肾损伤,肾功能急剧恶化,进展为不可逆尿毒症

欧洲肾脏协会发展与肾脏病学前沿进展 | ERA大咖谈

糖尿病肾病管理的多重突破与挑战 | ERA大咖谈

透析患者使用盐皮质激素受体拮抗剂:疗效争议与研究新方向 | ERA大咖谈

PROTECT试验开放标签扩展期数据公布:Sparsentan为ARB治疗后的IgA肾病患者带来新希望

CKD前沿研究:从药物流行病学到GFR精准估算 | ERA大咖谈

ERA中国之声丨陈舜杰教授、杨明博士:不是“葡萄串”,而是“香蕉状”!ADPKD囊肿的索状三维结构支持肾小管梗阻新假说