- 首页 > 正文

肾域华章丨周晓玲教授团队研究:肾小管间质病变是特发性膜性肾病的预后标志物

发表时间:2025-07-17 11:53:09

编者按

特发性膜性肾病(IMN)是一种免疫介导性疾病。最新证据显示,合并肾小管间质病变(TIL)的IMN患者临床表现更严重,预后更差,提示TIL可能是IMN患者肾脏功能持续衰退的关键预测指标。近日,宁夏医科大学总医院肾内科周晓玲教授团队发表在Ren Fail. 上的一项研究成果表明,伴有TIL的IMN具有更严重的临床表现和病理改变,TIL是IMN患者肾功能预后不良的独立危险因素。

在中国,膜性肾病已成为发病率增长最快的原发性肾小球疾病,这一现状凸显了深入了解其发病机制和预后的紧迫性。膜性肾病根据病因是否明确大致分为特发性膜性肾病(IMN)和继发性膜性肾病。IMN是一种免疫介导性疾病,其特征为免疫复合物沉积于肾小球基底膜上皮细胞下,导致基底膜弥漫性增厚。IMN患者的临床结局差异显著,约三分之一患者可自发缓解,三分之一表现为持续性蛋白尿,剩余三分之一则进展为终末期肾病。

既往研究已明确年龄、血肌酐水平、蛋白尿及抗PLA2R抗体等因素为IMN预后的重要预测因子。最新证据显示,合并肾小管间质病变(TIL)的IMN患者临床表现更严重,预后更差,提示TIL可能是IMN患者肾脏功能持续衰退的关键预测指标。在原发性肾小球肾炎中,肾小管病变与慢性肾脏病预后的相关性比肾小球肾炎本身更为显著,但肾脏病理损伤(尤其是TIL)在预测疾病进展中的作用尚未得到充分研究。

宁夏医科大学总医院肾内科开展的这项研究旨在回顾性分析本院经肾活检确诊的IMN患者的临床和病理资料,比较合并与不合并TIL的IMN患者的临床病理特征,探讨TIL对IMN患者预后的影响。

二、合并TIL的IMN患者:整体肾脏预后更差

1. 临床数据

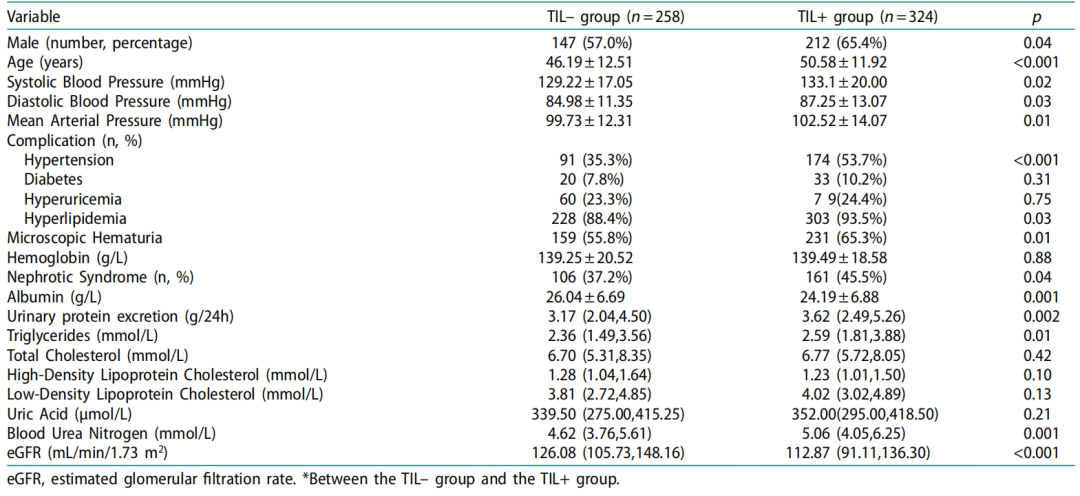

本研究共纳入582例IMN患者,根据是否存在肾小管间质病变分为两组:TIL– 组258例(44.3%)和TIL+ 组324例(55.7%)。两组间人口学和临床特征存在显著差异(表1),TIL+ 组男性比例更高、年龄更大、血压更高(P<0.05)。此外,TIL+ 组高血压和高脂血症发生率显著更高(P<0.05),镜下血尿、肾病综合征的患病率及甘油三酯、血尿素氮、24小时尿蛋白定量水平更高,估算肾小球滤过率显著更低(P<0.01)。

表1. 两组IMN患者基线临床资料比较

评估IMN患者的组织病理学特征,结果显示,TIL– 组和TIL+ 组均以Ⅰ期和Ⅱ期为主,但病理分期分布存在显著差异,TIL+ 组Ⅰ期患者比例更低,Ⅲ-Ⅳ期患者比例更高(P<0.01)。此外,与TIL– 组相比,TIL+ 组肾小球硬化/节段性肾小球硬化和肾小动脉内膜增厚的患病率更高(P<0.01)。值得注意的是,本研究中97.2%的患者表现为轻度TIL,无重度TIL病例,表明TIL在IMN中常见,但病变严重程度通常较轻。

3. 治疗与结局

在582例IMN患者中,430例患者接受了规律随访并维持治疗6个月,其中TIL– 组190例(44.2%),TIL+ 组240例(55.8%)。6个月治疗方案后,两组24小时尿蛋白和白蛋白水平较基线均显著下降。然而,以完全缓解和部分缓解合并计算的总体缓解率,TIL+ 组显著低于TIL– 组,差异有统计学意义(P<0.05)。这表明,初始6个月治疗后,TIL+ 组IMN患者治疗反应更差,更不易达到临床缓解。

4. 预后分析

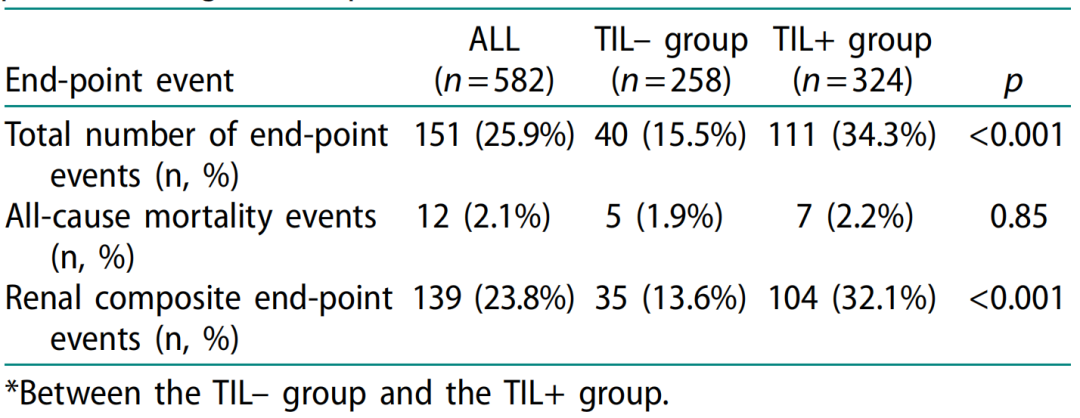

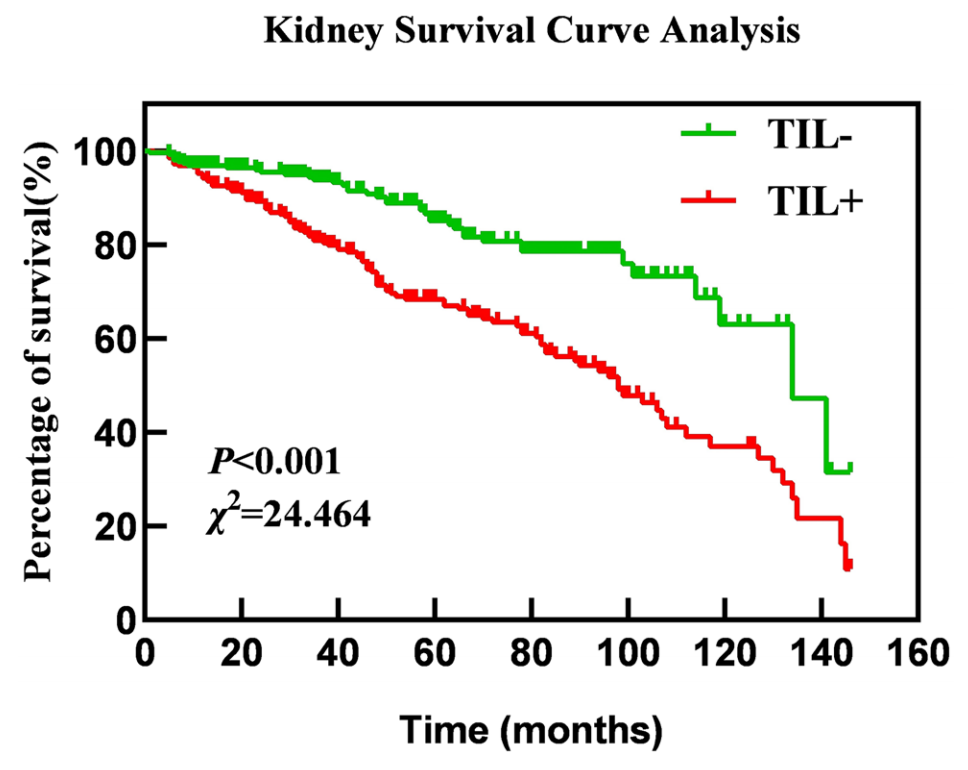

膜性肾病患者中,共151例(25.9%)发生终点事件(表2)。全因死亡12例,心血管事件6例,严重感染3例,癌症2例,车祸1例。肾脏复合终点139例,主要表现为135例估算肾小球滤过率较基线下降超过30%,4例进展为终末期肾病(其中1例需腹膜透析,3例接受血液透析;无肾移植病例)。TIL+ 组终点事件发生率显著高于TIL– 组(P<0.05)。结果表明,TIL+ 组肾脏预后更差,终点事件风险显著增加,而两组全因死亡率无显著差异。

表1. 随访期间两组 IMN 患者终点事件的比较

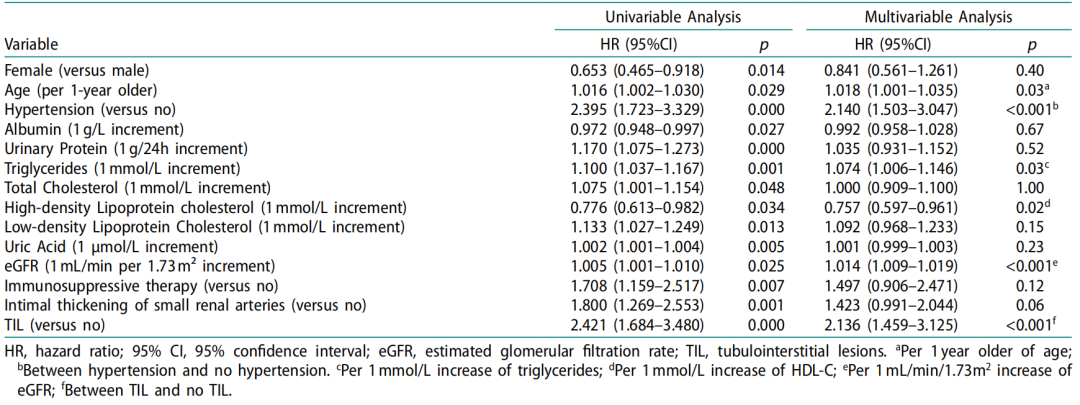

Cox回归模型分析显示,年龄、高血压、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、估算肾小球滤过率及肾小管间质病变的存在与肾脏结局独立相关(表3)。

表3. IMN 患者预后因素的 Cox 回归分析

表4. IMN患者TIL发生相关因素的 Logistic 回归分析

2000年,王海燕教授总结了包含近10年动物实验及人类肾小球疾病临床病理的研究,提出肾小管间质病变(TIL)损伤是多数肾小球疾病病理进展的最终共同通路,且独立于肾小球炎症存在。波士顿前瞻性队列研究报道,肾间质炎症细胞浸润、肾小管萎缩及间质纤维化是肾衰竭的独立预测因子,结论认为TIL是慢性肾脏病进展的重要决定因素。尽管IMN的肾脏病理损伤已得到广泛研究(主要聚焦于肾小球改变),但TIL与临床病理特征及预后的相互作用仍缺乏深入探讨。

本研究通过对582例IMN患者的队列分析发现,TIL患病率为55.7%。另一项中国多中心研究显示,在近2万例MN病例中,TIL不仅较为常见,且肾小管间质炎症细胞浸润比例高达75.7%,肾小管萎缩占50.8%,肾间质纤维化占17.7%。现有理论认为,在局部炎症影响下,肾脏血流动力学和代谢改变可激活成纤维细胞,并诱导肾小管上皮细胞向间充质细胞表型转化,最终导致肾小管萎缩和间质纤维化。

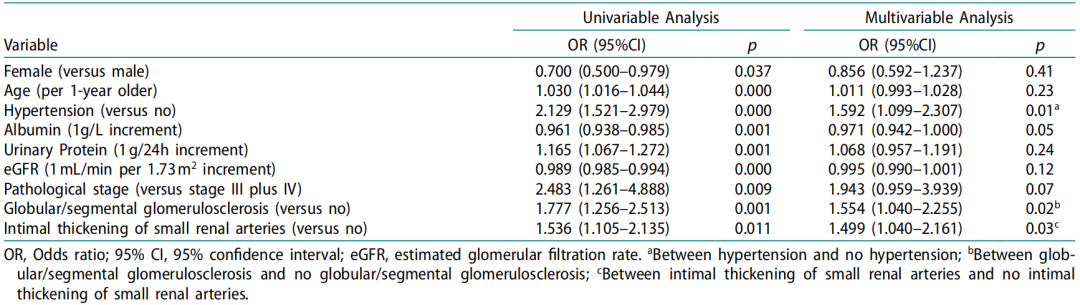

本研究发现,合并TIL的IMN患者高血压、甘油三酯、血尿素氮及24小时尿蛋白水平更高,肾小球硬化和肾小动脉内膜增厚的发生率更高,同时白蛋白水平和估算肾小球滤过率更低。通过Logistic回归分析,本研究确定高血压、节段性肾小球硬化及肾小动脉内膜增厚是IMN患者发生TIL的重要独立危险因素。

有观点指出,高血压易导致小动脉玻璃样变和肾小球硬化,而肾小管占肾脏总体积的80%,并与肾间质血管紧密相连,因此血压升高易影响肾小管损伤。Bazzi等的研究显示,与血压正常的肾小球肾炎患者相比,合并高血压的肾小球肾炎患者更易出现肾小管损伤,表现为肾间质炎症细胞浸润、肾小管萎缩及更严重的间质纤维化。

多项研究提示,肾小球硬化程度与肾小管萎缩和间质纤维化的严重程度呈正相关。Dumoulin的研究强调,与肾小球硬化相关的炎症介质可损伤肾小管上皮细胞,进而引发肾小管间质纤维化,这一过程可能进一步诱发毛细血管狭窄和缺血,加剧肾小球硬化。

除肾小球硬化外,其他因素亦与TIL的发生相关。血脂异常被认为可导致脂质毒性,表现为脂质在肾小管内异位蓄积,进而诱发炎症、氧化应激和细胞损伤,这可能招募并激活成纤维细胞,促进促纤维化微环境形成,并可能导致肾小管上皮细胞凋亡和间质纤维化。此外,蛋白尿被认为可通过直接毒性作用、补体激活及启动炎症级联反应(可能产生氧化应激并增强细胞凋亡),促进肾小管间质炎症和纤维化。

与无TIL的患者相比,合并TIL的患者在治疗6个月后疾病缓解率更低,治疗反应更差,凸显了该组患者实现临床缓解所面临的挑战。这与Horvatic等人的研究结果一致,即无论是否使用免疫抑制治疗,合并肾小管萎缩和间质纤维化的IMN患者肾脏预后更差。这表明预后可能受到肾小管间质损伤本身固有非免疫机制的影响。

本研究结果进一步表明,中位随访45个月,TIL是IMN患者肾脏预后不良的独立危险因素。与无TIL患者相比,合并TIL患者发生终点事件的风险增加2.122倍。Zhang等对139例成人IMN患者的两年随访研究显示,当肾小管间质损伤面积超过25%时,IMN患者发生终点事件的风险增至6.724倍。这支持了肾小管间质损伤是IMN进展为终末期肾病独立危险因素的观点。

总结

合并TIL的IMN患者临床表现更严重、病理改变更显著,TIL是IMN患者肾功能预后不良的独立危险因素。尤其是高血压、节段性肾小球硬化和肾小动脉内膜增厚,被确定为IMN患者发生TIL的病因。这些发现为临床实践提供了有价值的理论指导,强调了密切监测合并TIL的IMN患者的重要性,以及探索针对TIL的靶向治疗策略以改善IMN患者预后和诊疗质量的必要性。

来源:Ren Fail. 2025 Dec;47(1):2501379. doi: 10.1080/0886022X.2025.2501379. Epub 2025 May 22.

特发性膜性肾病(IMN)是一种免疫介导性疾病。最新证据显示,合并肾小管间质病变(TIL)的IMN患者临床表现更严重,预后更差,提示TIL可能是IMN患者肾脏功能持续衰退的关键预测指标。近日,宁夏医科大学总医院肾内科周晓玲教授团队发表在Ren Fail. 上的一项研究成果表明,伴有TIL的IMN具有更严重的临床表现和病理改变,TIL是IMN患者肾功能预后不良的独立危险因素。

在中国,膜性肾病已成为发病率增长最快的原发性肾小球疾病,这一现状凸显了深入了解其发病机制和预后的紧迫性。膜性肾病根据病因是否明确大致分为特发性膜性肾病(IMN)和继发性膜性肾病。IMN是一种免疫介导性疾病,其特征为免疫复合物沉积于肾小球基底膜上皮细胞下,导致基底膜弥漫性增厚。IMN患者的临床结局差异显著,约三分之一患者可自发缓解,三分之一表现为持续性蛋白尿,剩余三分之一则进展为终末期肾病。

既往研究已明确年龄、血肌酐水平、蛋白尿及抗PLA2R抗体等因素为IMN预后的重要预测因子。最新证据显示,合并肾小管间质病变(TIL)的IMN患者临床表现更严重,预后更差,提示TIL可能是IMN患者肾脏功能持续衰退的关键预测指标。在原发性肾小球肾炎中,肾小管病变与慢性肾脏病预后的相关性比肾小球肾炎本身更为显著,但肾脏病理损伤(尤其是TIL)在预测疾病进展中的作用尚未得到充分研究。

宁夏医科大学总医院肾内科开展的这项研究旨在回顾性分析本院经肾活检确诊的IMN患者的临床和病理资料,比较合并与不合并TIL的IMN患者的临床病理特征,探讨TIL对IMN患者预后的影响。

二、合并TIL的IMN患者:整体肾脏预后更差

1. 临床数据

本研究共纳入582例IMN患者,根据是否存在肾小管间质病变分为两组:TIL– 组258例(44.3%)和TIL+ 组324例(55.7%)。两组间人口学和临床特征存在显著差异(表1),TIL+ 组男性比例更高、年龄更大、血压更高(P<0.05)。此外,TIL+ 组高血压和高脂血症发生率显著更高(P<0.05),镜下血尿、肾病综合征的患病率及甘油三酯、血尿素氮、24小时尿蛋白定量水平更高,估算肾小球滤过率显著更低(P<0.01)。

表1. 两组IMN患者基线临床资料比较

评估IMN患者的组织病理学特征,结果显示,TIL– 组和TIL+ 组均以Ⅰ期和Ⅱ期为主,但病理分期分布存在显著差异,TIL+ 组Ⅰ期患者比例更低,Ⅲ-Ⅳ期患者比例更高(P<0.01)。此外,与TIL– 组相比,TIL+ 组肾小球硬化/节段性肾小球硬化和肾小动脉内膜增厚的患病率更高(P<0.01)。值得注意的是,本研究中97.2%的患者表现为轻度TIL,无重度TIL病例,表明TIL在IMN中常见,但病变严重程度通常较轻。

3. 治疗与结局

在582例IMN患者中,430例患者接受了规律随访并维持治疗6个月,其中TIL– 组190例(44.2%),TIL+ 组240例(55.8%)。6个月治疗方案后,两组24小时尿蛋白和白蛋白水平较基线均显著下降。然而,以完全缓解和部分缓解合并计算的总体缓解率,TIL+ 组显著低于TIL– 组,差异有统计学意义(P<0.05)。这表明,初始6个月治疗后,TIL+ 组IMN患者治疗反应更差,更不易达到临床缓解。

4. 预后分析

膜性肾病患者中,共151例(25.9%)发生终点事件(表2)。全因死亡12例,心血管事件6例,严重感染3例,癌症2例,车祸1例。肾脏复合终点139例,主要表现为135例估算肾小球滤过率较基线下降超过30%,4例进展为终末期肾病(其中1例需腹膜透析,3例接受血液透析;无肾移植病例)。TIL+ 组终点事件发生率显著高于TIL– 组(P<0.05)。结果表明,TIL+ 组肾脏预后更差,终点事件风险显著增加,而两组全因死亡率无显著差异。

表1. 随访期间两组 IMN 患者终点事件的比较

Cox回归模型分析显示,年龄、高血压、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、估算肾小球滤过率及肾小管间质病变的存在与肾脏结局独立相关(表3)。

表3. IMN 患者预后因素的 Cox 回归分析

表4. IMN患者TIL发生相关因素的 Logistic 回归分析

2000年,王海燕教授总结了包含近10年动物实验及人类肾小球疾病临床病理的研究,提出肾小管间质病变(TIL)损伤是多数肾小球疾病病理进展的最终共同通路,且独立于肾小球炎症存在。波士顿前瞻性队列研究报道,肾间质炎症细胞浸润、肾小管萎缩及间质纤维化是肾衰竭的独立预测因子,结论认为TIL是慢性肾脏病进展的重要决定因素。尽管IMN的肾脏病理损伤已得到广泛研究(主要聚焦于肾小球改变),但TIL与临床病理特征及预后的相互作用仍缺乏深入探讨。

本研究通过对582例IMN患者的队列分析发现,TIL患病率为55.7%。另一项中国多中心研究显示,在近2万例MN病例中,TIL不仅较为常见,且肾小管间质炎症细胞浸润比例高达75.7%,肾小管萎缩占50.8%,肾间质纤维化占17.7%。现有理论认为,在局部炎症影响下,肾脏血流动力学和代谢改变可激活成纤维细胞,并诱导肾小管上皮细胞向间充质细胞表型转化,最终导致肾小管萎缩和间质纤维化。

本研究发现,合并TIL的IMN患者高血压、甘油三酯、血尿素氮及24小时尿蛋白水平更高,肾小球硬化和肾小动脉内膜增厚的发生率更高,同时白蛋白水平和估算肾小球滤过率更低。通过Logistic回归分析,本研究确定高血压、节段性肾小球硬化及肾小动脉内膜增厚是IMN患者发生TIL的重要独立危险因素。

有观点指出,高血压易导致小动脉玻璃样变和肾小球硬化,而肾小管占肾脏总体积的80%,并与肾间质血管紧密相连,因此血压升高易影响肾小管损伤。Bazzi等的研究显示,与血压正常的肾小球肾炎患者相比,合并高血压的肾小球肾炎患者更易出现肾小管损伤,表现为肾间质炎症细胞浸润、肾小管萎缩及更严重的间质纤维化。

多项研究提示,肾小球硬化程度与肾小管萎缩和间质纤维化的严重程度呈正相关。Dumoulin的研究强调,与肾小球硬化相关的炎症介质可损伤肾小管上皮细胞,进而引发肾小管间质纤维化,这一过程可能进一步诱发毛细血管狭窄和缺血,加剧肾小球硬化。

除肾小球硬化外,其他因素亦与TIL的发生相关。血脂异常被认为可导致脂质毒性,表现为脂质在肾小管内异位蓄积,进而诱发炎症、氧化应激和细胞损伤,这可能招募并激活成纤维细胞,促进促纤维化微环境形成,并可能导致肾小管上皮细胞凋亡和间质纤维化。此外,蛋白尿被认为可通过直接毒性作用、补体激活及启动炎症级联反应(可能产生氧化应激并增强细胞凋亡),促进肾小管间质炎症和纤维化。

与无TIL的患者相比,合并TIL的患者在治疗6个月后疾病缓解率更低,治疗反应更差,凸显了该组患者实现临床缓解所面临的挑战。这与Horvatic等人的研究结果一致,即无论是否使用免疫抑制治疗,合并肾小管萎缩和间质纤维化的IMN患者肾脏预后更差。这表明预后可能受到肾小管间质损伤本身固有非免疫机制的影响。

本研究结果进一步表明,中位随访45个月,TIL是IMN患者肾脏预后不良的独立危险因素。与无TIL患者相比,合并TIL患者发生终点事件的风险增加2.122倍。Zhang等对139例成人IMN患者的两年随访研究显示,当肾小管间质损伤面积超过25%时,IMN患者发生终点事件的风险增至6.724倍。这支持了肾小管间质损伤是IMN进展为终末期肾病独立危险因素的观点。

总结

合并TIL的IMN患者临床表现更严重、病理改变更显著,TIL是IMN患者肾功能预后不良的独立危险因素。尤其是高血压、节段性肾小球硬化和肾小动脉内膜增厚,被确定为IMN患者发生TIL的病因。这些发现为临床实践提供了有价值的理论指导,强调了密切监测合并TIL的IMN患者的重要性,以及探索针对TIL的靶向治疗策略以改善IMN患者预后和诊疗质量的必要性。

来源:Ren Fail. 2025 Dec;47(1):2501379. doi: 10.1080/0886022X.2025.2501379. Epub 2025 May 22.

- 推荐文章

肾识百科|“狼”疮妈妈的“孕”筹帷幄:7问7答囊括狼疮肾炎与妊娠的那些事儿

肾例明鉴|高复发率、复杂性,让肾脏科医师头疼!一例难治性微小病变肾病诊治经验分享

新型质谱技术显著提升PLA2R阴性MN的抗原检出率,为MN的精准诊断、病因探寻及个体化治疗提供坚实技术支撑

重磅丨泰它西普在中国IgA肾病Ⅲ期临床研究中取得突破性进展

儿童罕见肾脏病——让孩子年轻轻轻就得肾结石,元凶多是这种肾脏遗传病

房中则教授:肠道菌群——代谢性疾病防治的新靶点与新策略

最新资讯|全球首个膜性肾病特异性治疗药物Felzartamab的Ⅲ期临床试验PROMINENT正式启动

尿液KIM-1、MCP-1及EGF可作为糖尿病肾病进展的独立预测因子:基于CRIC研究的病例队列分析

CSE 2025 | 洪天配教授:GLP-1受体激动剂对胰岛β细胞的影响:改善功能还是延缓衰竭?

CNA2025|张爱华教授:运动因子在CKD血管钙化调控中的作用机制探讨

诺锐达®(盐酸阿曲生坦片)在中国获批IgA肾病适应证,成为国内首个针对该疾病的非免疫性疗法

9.9%白蛋白尿进展,32.5%肾功能恶化!北京医院郭立新、潘琦教授团队揭示T2DM患者DKD进展轨迹

重新构想SGLT2i:拓展其在心血管-肾脏-代谢及更多领域的新用途

CNA 2025 | IgA肾病治疗策略迎革命性转变,APRIL抑制剂——斯贝利单抗成开路先锋

陈孟华教授:腹膜透析患者营养不良的评估与管理

肾例明鉴 | 原发性干燥综合征合并冷球蛋白血症性肾小球肾炎伴非弥漫性膜增生性肾小球肾炎样病变一例

血清阴性≠排除狼疮肾炎!一例特殊病例的诊断与治疗突破 图片 点击蓝字 关注我们

"磷"危时刻——李贵森教授带你了解透析患者高磷血症管理策略与临床新进展

TESTING研究事后分析:激素治疗可改善高进展风险IgA肾病的肾脏结局,无论基线蛋白尿或eGFR如何

ACC/AHA等十余家学术机构联合发布新高血压指南,强调预防、尽早治疗以降低心血管疾病风险

CKD患者血压管理的破局之道——许钟镐教授详解临床“秘籍”

肾域华章 | 上海曙光医院课题组揭示中药复方仙黄方抗肾间质纤维化的分子机制!

病例分享 | 两大“健康杀手”协同攻击,如何打破心肾恶性循环?一例4型心肾综合征的诊治启示

破局“肾”痒!思舒静®(安瑞克芬注射液)Ⅲ期数据登顶国际顶刊《BMJ》!

从CKM到CLKM——郑明华/周晓东教授nature reviews:cardiology发文,呼吁将肝脏正式纳入整合管理框架

醛固酮靶向治疗:在难治性高血压与慢性肾脏病中实现早期干预的新范式

非奈利酮用于CKD合并T2DM治疗的作用机制和循证回顾

指南共识 | 2025肾脏移植受者术后切口并发症临床诊疗指南,14大临床问题28条解决方案!

肾研药讯丨FDA批准两款蔗糖铁注射液仿制药用于慢性肾脏病相关缺铁性贫血治疗

CNA2025|赵建荣教授:IgA肾病中西医结合治疗的现状、机制与发展方向

CNA2025|魏佳莉教授:继发性IgA肾病九大病因解析

CNA2025|周晓玲教授:乙肝相关性肾炎诊治进展

肾例明鉴|警惕,这个病毒近期高发!流感季里肆虐的甲流,让不少人的肾脏不堪重负

关于GLP-1RA的最大误解:心肾获益来源于减重?

靶向炎症和纤维化:T2DM相关CKD患者早期优化治疗策略

儿童、成人、老人,谁的肾脏在狼疮肾炎中更“扛造”?数据告诉你真相

征文投稿倒计时30天 | 中华医学会肾脏病学分会第二十八届学术年会

CNA2025|丁峰教授:从尿毒症毒素看充分性血液透析的前沿策略

KI杂志重磅公布:eGFR急性下降很慌?FIDELITY汇总分析证实非奈利酮的心肾获益根本不受它的影响

病例分享 | 年轻女性突发恶性高血压,警惕沉默的血压“操控者”——肾动脉纤维肌性发育不良

CNA2025|许冬梅教授:膜性肾病发病机制研究进展

CKJ重磅公布:内皮素受体拮抗剂首个荟萃分析证实其显著降低IgA肾病患者蛋白尿、血压

关于举办2025年肾脏病研究进展南方论坛暨医疗大数据论坛的通知

ERA发布IgAN突破性疗法:斯贝利单抗III期中期分析结果振奋人心,IgAN患者uPCR-24h显著降低51.2%

CKJ丨系统性红斑狼疮肾炎(LN)管理的十大建议

JAMA公布Launch-HTN临床试验结果:醛固酮合成酶抑制剂治疗高血压

CNA2025|涂晓文教授:中晚期糖尿病肾脏疾病临床关注问题解析

医生,我周末才运动,行吗?一项基于5万余例糖尿病患者的研究给出肯定答案!

CNA2025|陈香美院士开幕引航,开启肾病防治数智新征程

从机制到临床:一文读懂非奈利酮在CKM综合征中的最新证据

肾例明鉴丨男子烫伤后肾损伤严重,肾脏竟出现100%新月体,为何让医生直呼意想不到?

狼疮肾炎还是继发性膜性肾病?从诊断困境到乙肝相关性肾炎治疗新进展

征文通知 | 中华医学会肾脏病学分会第二十八届学术年会

RNA疗法在肾脏疾病中的应用前景与现状

Zigakibart在IgA肾病治疗中的临床价值:基于Ⅰ/Ⅱ期研究的多维度分析